乔迪·迪恩(章静绘)

乔迪·迪恩(Jodi Dean),美国政治理论家,纽约州霍巴特和威廉史密斯学院(Hobart and William Smith Colleges)政治学系教授,已出版十本专著。今年5月31日至6月1日,第二届“马克思主义与数字资本主义批判”国际学术研讨会在南京大学举行,由南京大学马克思主义社会理论研究中心、南京大学哲学学院、南京大学国际马克思主义研究院联合主办。会议期间,迪恩教授接受了《上海书评》的专访,围绕其新著详细阐述了她关于当代资本主义向新封建主义演变的一系列观点。

Capital's Grave: Neofeudalism and the New Class Struggle, by Jodi Dean, Verso, 192 pp., $24.95, March 2025

您对当代资本主义的总体看法是什么?这些看法如何引导您提出“我们正生活在一个新封建时代”的论断?您于2020年在《洛杉矶书评》初议“新封建主义”(neofeudalism),五年后把它发展成一本书。一方面,您似乎拒斥“资本已死”的说法;另一方面,您也认为资本主义并非一成不变。您没有通过拓展“资本主义”概念的内涵来适应现实,而是诉诸一个新的概念框架,动因何在?

乔迪·迪恩:数年前,麦肯齐·沃克(McKenzie Wark)写了本书名为:“资本已死”(Capital Is Dead)。当时看她在社交媒体上宣扬这个观点,我深感荒谬。2008年金融危机后,资本主义的极端形态暴露无遗:金融化痼疾肆虐,各种危机接踵而至,失业潮汹涌。世界,尤其是美国,正深陷资本主义带来的不平等泥淖之中。这时候为什么还会有人高呼“资本已死”?

麦肯齐·沃克著《资本已死》

但这个念头却像在我脑海里生了根,始终挥之不去。我反复思量:万一她是对的呢?万一资本主义不只是演变为更酷烈的超级资本主义,而是正蜕变成全然不同的东西?这个想法令我豁然开朗:如果不预设资本主义的永续演变,我们的思路也许能更开阔。那种认为资本主义永生不死、永远自我更新、不断变成新形态资本主义的假设,实为思想的枷锁。资本主义有它的生命周期,有始必终。

马克思主义经典早有此共识。马克思主义者有个积极的叙事:共产主义终结资本主义。但如果在此之前,事情变得更糟呢?我认为,认识到现状正在恶化至关重要。我们长久困于一种决定论的迷思——资本主义的终结必是光明坦途。但资本主义的终结也完全可能催生更劣于资本主义之物。

这就是我在理论上逐渐形成的思路。在《资本的坟墓》这本书里,我提出新封建主义是一个过渡阶段,既不是资本主义的终结,也不是它简单的线性延续,而是一系列趋势的组合:资本主义正在自我转变,变得面目模糊,难以再被识别为资本主义。新封建主义标志着一个转型的时期。

您的新封建主义说,和塞德里克·迪朗(Cédric Durand)、雅尼斯·瓦鲁法克斯(Yanis Varoufakis)提出的技术封建主义(techno-feudalism)有何异同?在您看来,以“领主与农民”的关系喻指云计算,似乎只抓住了部分的故事,他们的论述里缺少了什么?

塞德里克·迪朗著《技术封建主义》

乔迪·迪恩:关于新封建主义或技术封建主义的讨论已经持续好几年了。技术封建主义之荦荦大者,当然就是迪朗和瓦鲁法克斯,他们的分析很有说服力,深刻揭示了数字资本主义的嬗变:技术如何制造不同类型的不自由形态;财富积累的方式如何越来越(虽然不是完全)与生产脱钩,转而依赖他处——通常是租金。

然而,技术封建主义分析有个局限:它没能解释世界上大多数劳动者正在经历的处境。所以我在新封建主义分析中,特别强调了服务业的兴起,以及服务业中庞杂工作的重要性——这些工作的从业者从高薪的“随从”(像金融顾问、律师)一直延伸到非正式的、无酬或低薪的劳动者(比如拾荒者、搬运工、保姆、外卖骑手)。有大量工作虽和工业生产脱节,却恰恰是当今世界上大多数劳动者赖以生存的方式。我们急需对服务业的分析。新封建主义理论,一方面涵盖了技术领主和技术封建的诸般面相,另一方面也补充了农奴、仆役、服务提供者的生存状况。

您在书里讨论了优步(Uber)公司。为什么优步司机的例子能说明资本主义的不同运行法则间存在冲突?优步司机和传统意义上的雇员或独立承包商有什么区别?马克思的《政治经济学批判大纲》(Grundrisse)可以如何帮助我们理解这里的矛盾?

乔迪·迪恩:首先我要申明:关于资本主义新封建化趋势的论证,绝不能建立在任何单一公司的分析上。我觉得这是某些技术封建主义讨论的潜在弱点——太局限于某个平台或公司。我们需要着眼于整个世界,把握大的趋势。我以优步为例来帮助思考,但论证的得失成败并不取决于优步。

话说回来,优步作为一家公司,其奇特之处在于:它赖以为生的,是攫取那些并非它雇员的人的劳动成果。优步司机用自己的车,自己买汽油,但这家硅谷公司——这些技术领主——却能分走他们一部分劳动收入。优步并不提供生产资料。这怎么可能呢?优步所做的,不过是把用车者和司机撮合在一起。它创造了一个微型市场,牵线搭桥。它没有司机雇员,实际上也不向需要乘车的人提供车辆服务,它所做的只是连接双方,从中抽成,靠提供联系来赚钱。既然司机不是雇员,他们是独立承包商吗?也不完全是,因为优步能决定他们能不能接到单,收多少钱(比如如何计算拥堵费)。优步从每一单中拿走的钱比司机得到的还多,还能决定这些名义上自由的劳动者工作条件的诸多其他方面。这就造成了一幅非常诡异的图景:他们没有受雇于优步,但优步不仅拿走他们部分劳动收益,还决定着他们的工作环境。这让他们看起来很像雇员,即使他们自己不这么认为,优步也不这么认为。

截至2024年9月,总部位于美国旧金山的优步公司全球活跃用户达一亿六千一百万,在美国网约车市场占有百分之七十六的份额。

于是,在英美,法律辩论的焦点就是:优步司机到底是独立承包商还是雇员?耐人寻味的是,很多秉持社会正义、关心劳工权益的“好人”,希望认定他们是雇员,应该享有雇员的全副保障。但很大一部分司机却不觉得变成雇员就意味着解放。他们仍然自认为是独立承包商,尽管他们体验到的是一种新的不自由。

这里我们就可以联系到马克思的《大纲》了。《大纲》有意思的地方在于,它讲了一个故事,有点像《资本论》里关于原始积累的故事,但《资本论》写得像维多利亚时代的小说,血雨腥风,跌宕起伏,而《大纲》则显得平淡甚至枯燥。它缓慢地描述社群如何渐趋复杂,其扩张如何引发冲突,分工如何细化,手工业如何发展,人们又如何逐渐与社群疏离。这是一个关于分离的漫长故事:原始社群彼此分离,人们与维持生存的物质手段分离,生产关系——无论是生产者之间,还是他们与生产条件之间——也走向分离。这是一个持续的分离过程。

在优步这些新封建化趋势里,我看到的正是这个分离过程的延续:现在雇员进一步与他们的工作条件分离,甚至与他们赖以维生的市场分离。而优步作为中介,乘隙而入,占据了这种分离产生的空间,坐地抽佣。旧式无产者出卖劳动力换取工资便能维持生计,而如今,我们甚至还要先额外贴钱,才能获取可能挣到工资的条件。这实在是更深之分离,更甚之依附。

不少司机并不拥有汽车,而需先向其他公司租赁。这是否让情况变得更复杂?

乔迪·迪恩:确实,部分优步和来福车(Lyft)司机是租车开的,或许没有一个官方的租车渠道。而这显然加深了依赖性——为了支付车辆租金,司机们不得不拼命接单,进一步深陷于必须为优步开车的处境里。从某种意义上说,这种情形像是新封建化的更高级形态:即使劳动者并非雇员,也被纳入了更严酷的榨取关系中。但核心事实没变:公司不掌握生产资料,劳动者须向他处求租。

在过去的著作中,您一直使用“传播资本主义”(communicative capitalism)这一概念。您对它的理解经历了怎样的演变?您曾说,当前的新封建倾向,是交往资本主义条件下,帝国主义的延续与反身化(reflexivization),您想表达什么?这与哈贝马斯关于“再封建化”(refeudalization)的讨论有关系吗?

乔迪·迪恩:我谈论“传播资本主义”大概有二十年了,这个概念源于两条批判线索的交汇。上世纪九十年代,人人都在谈论互联网将是民主的强心剂,“百万人的市政厅”之喻风行一时,俨然是哈贝马斯设想的那种理想言说情景,民主气象万千。如今,再没有人这么看互联网、网络传播和社交媒体了。实际情况令人悚然:极右翼在世界各地崛起,怪诞可怖的色情内容泛滥,碎片化与注意力溃散之势愈演愈烈,一代人沉溺短视频,不怎么读书。社交媒体,或者说传播(communication)与资本主义的合流,实际上损害了人们参与治理、掌控自己生活的能力。它成了一种强大的反民主技术,加剧强制、分裂与孤立。

乔迪·迪恩著《民主与其他新自由主义幻想:传播资本主义与左翼政治》

我提出“传播资本主义”的观念,也是为了探讨传播与资本主义的合流,如何削弱了哈贝马斯的“交往行动”(communicative action)的理想。因为当这一理想成为现实——就像现在这样人人都能发声——我们不禁要问:为什么人类会渴望生活在时时刻刻的众声喧哗之中?网络效应让我们看到,为了博取更多关注,人们不断制造更多愤怒,变得更加极端。

我在一定程度上还试图与哈特和奈格里对话。我认为他们对网络化诸众(multitude)在缺乏中介形式下的能力抱有过高期待。其实,人们之所以组建诸如政党之类的组织,正是因为这些组织在协调众多行动者时切实有效且不可或缺。所以传播资本主义理论的一个核心关切是:我们必须关注组织形态的作用,而非天真假定诸众能永远以扁平化的状态,在美妙的生命政治生产中随心所欲。

那传播资本主义是如何通往新封建主义的呢?我在分析前者时,部分借鉴了巴拉巴西(Albert-László Barabási)的复杂网络理论。巴拉巴西指出,像互联网这样的复杂网络会产生“幂律分布”(power law distributions),即赢家通吃的局面。复杂网络的特性——自由选择、增长、优先连接(preferential attachment,新节点加入网络时更倾向于连接到已有较多连接的老节点)——导致了极端的不平等。网络并非天然是平的(horizontal),需要通过人为设计编程来赋予其这种属性。若不加干预,人们看似自由的选择,实际上会导致从众行为,进而形成先发优势和赢者通吃的格局。举个常见的例子:在餐馆扎堆的地方,有的餐馆冷冷清清,有的却大排长龙。人们会想:这家肯定好吃,不然怎么会有那么多人。所以宁愿在这里排队等位,也不愿去那些门可罗雀的店。评分软件和基于推荐算法的应用,都是复杂网络幂律分布的绝佳范例。算法捕捉网络动态,并以疯狂而巧妙的方式将其放大,但我认为这种方式最终是危险的,因为它引发了不平等的显著加剧。新封建主义遂由此滋生:脱胎于传播资本主义固有的等级化与不平等倾向。一旦这种倾向被货币化,结果就是少数技术领主高高在上,多数人普遍陷入经济困局。

艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西著《链接》

哈贝马斯在讨论公共领域结构转型时,简短提过几次“再封建化”的论题。我的新封建主义论述没有直接涉及这点,但有些相似之处。其亲缘性在于:哈贝马斯当时已然洞见,大众传媒与消费社会兴起如何招致公共领域的私有化——公共讨论沦为私人展示、满足私人欲望、追逐名声的工具。新封建主义也与此私有化进程有关,这是二者的交集所在。不过颇为吊诡的是,哈贝马斯笔下那个著名的公共领域,仅在十八世纪存续了大约四十年,而它却成了二十世纪民主的样板。

回到您的新书。您认为马克思主义传统为理解时间和历史提供了较线性发展阶段论更丰富、更复杂的取径。您专门用一章来追溯这些研究路径,它们是如何支持您的新封建论的?换句话说,为什么新封建主义说仍是马克思主义的?

乔迪·迪恩:马克思主义在西方常被刻板地认为是讲阶段论和决定论的。在西方,即使有人读马克思,往往也只读了《共产党宣言》。他们便得出结论,马克思主义认为历史乃线性进步之阶级斗争史,从一种社会形态过渡到下一种社会形态。甚至那些本该有更清晰认知的人也在重复这种观点,而这是错误的。马克思本人对历史的理解要微妙得多,而在马克思主义传统中,包括列宁、罗莎·卢森堡、巴利巴尔(Étienne Balibar)、奈格里,以及拉美和非洲的许多思想家也都体现出这种复杂性。

马克思本人意识到:历史不是线性的,不是依次展开的阶段,它可能循环往复。我们都记得《路易·波拿巴的雾月十八日》开头的名言:“一切伟大的世界历史事变和人物,可以说都出现两次”,“第一次是作为悲剧出现,第二次是作为笑剧出现”。在与恩格斯的通信中,马克思也注意到,十三世纪已在欧洲消亡的封建制,十五、十六世纪又重现了。因此,历史在不同时期会以不同形式展开:有时这些形式是阻碍进步的残余,有时则是开启可能性的契机,但历史绝不会按照既定不变的阶段序列机械演进。我在书的这部分想做的,是拓展对历史的马克思主义式理解,让我们能用更细腻、更准确的眼光来看待转型——因为它并非只朝着一个方向,也可能滑向更糟的境地。

谈谈您所说的新封建主义的四个特征吧。其中“主权分割化”(parcellated sovereignty)与“腹地化”(hinterlandization)之间是否存在较大关联?您对主权问题的重视,似乎将您与克里斯汀·罗斯(Kristin Ross)这样同样关注社会运动的左翼思想家区别开来。

乔迪·迪恩:我将新封建主义描述为一个聚合了当下的四个方面的概念。首先是“主权分割化”。这个说法承自佩里·安德森,当然他也借鉴了其他中世纪研究。其核心叙事是:罗马帝国曾是一个伟大的统一体,但当它崩溃后,取而代之的并不是一个个完整的王国,主权被分裂成碎片化状态,变得极不稳定。这些政治实体甚至不能被理解为稳固的小王国,它们相互依存,关系流传不定。某位君主可能随时依附他人,没有谁是真正的主权者。这种形态更接近“宗主权”(suzerainty),即一种不完整、依附性的主权,缺乏我们通常与主权关联的整体性、权威性和完备性,它是支离破碎的。

佩里·安德森著《从古代到封建主义的过渡》

今天,我们在很多方面看到类似的情况。仅以安保为例:主权国家本应在其领土范围内对暴力使用拥有垄断权,比如拥有军队。但在美国和很多拉美国家,充斥着形形色色的私人安保力量。国家没有垄断暴力,人们可以雇用私营军事承包商,或者自聘保镖,而不依靠正规警察。像加州、佛罗里达州这些地方,不仅私人安保人员数量惊人,更遍布着私人武装培训机构。这与传统主权概念相去甚远,反倒更接近宗主权状态。

新封建主义的第二个方面涉及阶级关系。我称之为“新领主和新农奴”——它描述的是平台所有者与庞大的服务者群体之间的关系,区别于传统的资产阶级与无产阶级关系。

第三是“腹地化”,即空间关系呈现繁荣中心与荒凉边缘并存的格局——在美国,核心地带往往被凋敝的乡村或充满怨气、日渐空置的郊区所包围。这些衰败的腹地区域通常设有呼叫中心、仓储枢纽、沿公路商业街。大量实证研究揭示了伴随腹地生活的“绝望症候群”:人们吸毒成瘾,预期寿命缩短,肥胖等各类健康问题形势严峻。这种被绝望笼罩的生存状态令人扼腕。

第四个特征则与某种末日心态、灾难主义、焦虑情绪有关。它几乎像一种精神病状态,表现为对一切事物的不信任,你但凡说点什么,都可能冒犯到我,或让我觉得是一种威胁。这种灾难性焦虑和偏执的感觉正变得越来越强烈。焦虑如今已成为年轻人中新的基本心理疾病——二三十年前可能是抑郁。考虑到气候变化、不平等加剧、法律体系崩解等因素,人们产生这些情绪有着充分的理由。所以这并非单纯的病态,而是一系列对现实的真切反应。

事实上,这四个方面是交织在一起的,像是同一个现象的不同侧面。你说得对,主权分割与腹地化确实相辅相成。我还会联想到经济特区的兴起——比如在印度,经济特区外的贫困率急剧上升。特区承诺带来普遍繁荣,但实际受益的只有富翁阶层,而不是生活在周边的民众。总之这四者构成了同一个魔方。

您应该受过精神分析的训练?您对新封建主义的“非主体”(non-subject)做了精神分析,将缺失的主体、象征界的衰落、想象界、精神病和身份政治联系起来。能解释一下这种关联吗?

乔迪·迪恩:我是自学精神分析的。我最初接受的是法兰克福学派批判理论的训练,属于哈贝马斯派。后来开始接触越来越多的精神分析理论,并在这个领域深耕。我觉得精神分析更能揭示语言的局限性,而哈贝马斯的批判理论,在我看来,对语言的交往能力过分信任了。

西马学者喜欢谈“主体”,有时会思考革命主体(可能是无产阶级),也有人讨论康德式主体或笛卡尔式主体。但始终存在这样一个观念:每种社会形态都有其对应的主体。典型例子如认为资产阶级主体是神经症主体——随着英国资本主义的发展,弗洛伊德加布尔乔亚,就形成了一套一般化的理论。在我阐述新封建主义理念时,人们也常问:新封建主义主体是什么?我的回答是:不存在这样的主体。因为新封建主义并不是一种形态(formation),它毋宁是一种变形(deformation),是先前形态的扭曲(deforming)或解体(unforming),所以并没有与之完全对应的单一主体。同样,我们也从不会说“封建主义主体”。当我们思考封建主义时,脑海中浮现的是形形色色的角色:各类农民、各式封臣、不同等级的领主。这更像是由诸多“角色”(figures),而非单一“主体”(subject)构成的图景。在新封建主义下,我认为与其说我们有一个明确的主体,不如说我们有一种弥散的情状(affect)——或者用当代流行术语来说,就是“氛围”(vibe)。存在一种新封建主义的情动(affective)环境或氛围。我们也可以从情动基础设施的角度来考虑:是什么支撑着我们追求那种处于挣扎中的主体性?

继而我便开始借助精神分析思考,在普遍的碎片化状态下,或者用拉康派术语来说,在象征效能(symbolic efficiency)衰退的情况下,会产生何种效应。依拉康之见,象征界的弱化或瓦解,意味着想象界和实在界的显现。从诊断角度讲,这被称为精神病(psychosis)——即象征功能被彻底排除(foreclosure)。而在精神分析理论中,精神病有不同版本:精神分裂症、忧郁症、偏执狂。实际上,我们每天都能看到这些病症的日常表现。我不是说人人都是精神病患者,而是说,我们的文化星丛让精神病态产生了奇特的吸引力,持续吸纳着我们的心理能量。比如,偏执型精神病的典型表现是不信任任何事物,而如今,这种持续的不信任状态在现实中比比皆是;精神分裂症表现为对自己身体的完全陌生感,无法与身体建立联系,我们也确实目睹了各种各样的自我身体异化现象;忧郁症可能表现为持续的自我否定、自我憎恨,或认为自己永远是受害者——受害者心态在今天的蔓延更无需赘言,尤其荒诞的是,在美国,保守派白人群体竟也纷纷以受害者自居。

由此便把我们被引向了身份政治的形成:在象征秩序无法为我们提供指引的情境下,身份政治成为寻求稳固感的方式。然而,这种认同是我们在不断拼凑中建立起来的,因此总是很脆弱,也容易催生依附心理、偏执妄想,以及将他人始终视为威胁的感觉。

您讨论了服务业的兴起、“狗屁工作”(bullshit jobs)的泛滥,以及它们与新封建主义的关系。您为什么对“服务业者”(service workers)寄予厚望?考虑到服务业的高度异质性,把跨度如此之大的不同服务行业从业者置于同一框架中思考合理吗?为什么您主张“全民基本服务”(Universal Basic Services, UBS),反对“全民基本收入”(Universal Basic Income, UBI)?

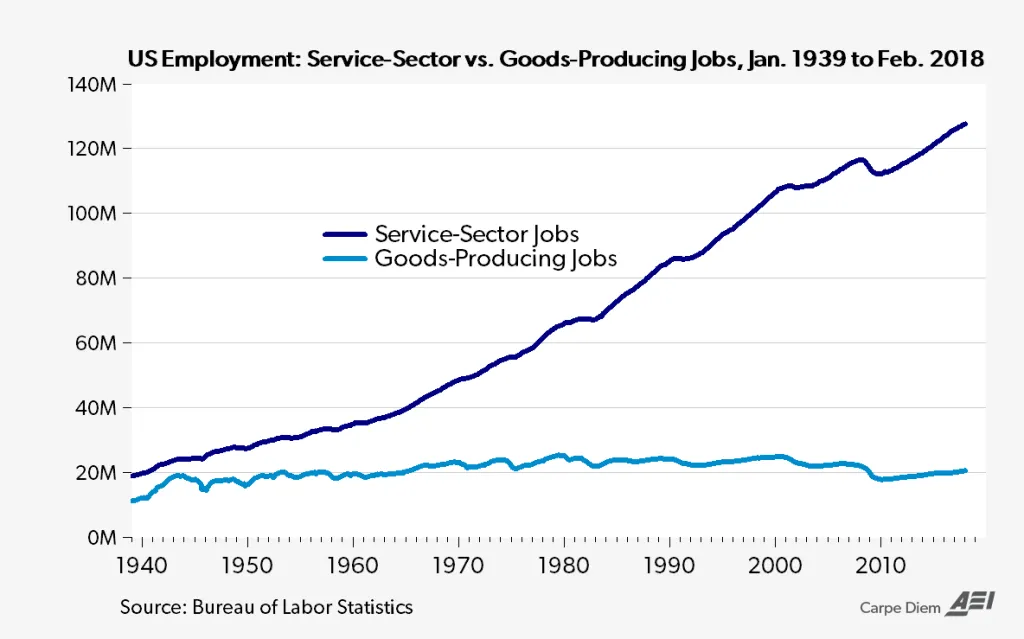

乔迪·迪恩:大约在上世纪六十年代中期,美国的大部分工作岗位转移到了服务业。现在这种情况已遍及全球,唯独阿拉伯世界例外,那里的就业主体依然集中在工业部门,虽然我认为其中大部分就业者是外籍工人。但在世界其他绝大部分地区,服务业要么占据就业市场的最大份额,要么在国内生产总值中占比最高。

自二战以来,美国的商品生产工作岗位数量一直相对持平,约为两千万,而服务业工作岗位数量在此期间增长了近七倍,从1939年的不到一千九百万,增加到2018年2月的近一亿两千八百万。

我之所以关注服务业,首先是因为我觉得很不可思议,今天的马克思主义者居然没有更多地关注大多数劳动者实际在做什么。在美国,专业管理阶层经常面临被解雇的情况,这个阶层里有很多人收入低、工作条件恶劣,他们是否仍具备被组织起来的潜力?因此我认为马克思主义者尤其需要关注服务业。诚然,服务行业涵盖范围很广,确实也有人认为“服务业”这个概念太过宽泛,没法用。但当年马克思思考“工人阶级”时,同样面对着如今已变得难以理解的五花八门的职业——制桶匠、鞋匠、陶工、织工。这些职业当时正开始发生变化并逐渐融合在一起。以前人们认为这些从业者各不相同,但马克思却说:我们只需要把他们统一归为产业工人阶级来考察就可以了。我认为今天的马克思主义者也必须认真思考、分析、理解世界上大多数劳动者的工作现状,这至关重要。

马克思和恩格斯的天才及其世界历史贡献在于将劳工斗争与社会主义事业结合起来。劳工斗争始终存在,工人一直在为改善自身处境而抗争,但他们并非天然地为社会主义而战。列宁的洞见是指出,工人会自发形成工会意识,但阶级意识必须从外部输入,它来自党。今天我们也必须把服务业者的斗争与争取根本性社会变革的斗争联合起来。我为什么要将服务业者视为引领未来的先导?因为在欧美,工人(worker)这个身份已经失去政治动员力。没人愿意把自己归入工人阶级——正如阿兰·巴迪欧所言,工人身份已经饱和,已没有多余空间。于是人们转向了身份政治:以女性身份、国族身份、性取向为组织基础,用身份政治取代阶级政治。但如今,身份认同也已经完全饱和。一方面,那些富有的白人男性声称自己是被压迫的群体——得了吧,太荒谬了,根本没人买账。但另一方面,如果有人“作为女性”发言,你也无从判断她的政治立场。总之,身份标签已经不再奏效。那还剩下什么?我认为,应当通过接纳大多数劳动者已经从事的服务业,重新构筑更完整的工人阶级观念。

赋予服务业工人未来开创者的角色,还与我们的星球持续变暖有关。今天我们不能再执着于进一步发展工业,气候变化要求我们转变经济路径。当然,工业仍会存在,正如农业依然延续,但没人认为未来大多数劳动者会集中在工业或制造业——现在已经不是如此。这个服务业者开创的未来会是什么模样?那将是教育普及的时代,是文化繁荣的时代,是环境修复的时代。未来意味着确保人们的健康需求、心理需求、社会需求得到全面关照。生态文明所需的各种服务将蓬勃发展。

不妨再畅想一下服务业工人还能带来什么?那便是:全民基本服务。这应该成为通向社会主义未来新阶段的要求、愿景和目标。我们必须重新聚焦于我们真正需要的服务,而不是那些毫无意义的管理型服务工作,后者必须消失。你能想象吗:不再有人做那些无聊的广告,取而代之的是更多人深入乡村或被遗弃的社区做社工,或者人们专心学习如何成为更好的医生——投身于真正的普遍服务。如果我们真的确信每个人有权享有这样的服务,那“全民基本服务”作为纲领就值得我们全力支持。至于“全民基本收入”,在我看来简直荒谬。这就像是说:喏,给你钱,去买更多东西吧。不,在一个日益变暖的星球上,在一个真正致力于让生命蓬勃发展的星球上,这行不通。什么是人人都能过上的好的生活?其非系于商品,而系于服务。

我注意到,您在书中有时会交替使用“服务业者”(service worker)、“仆役”(servant)、“农奴”(serf)这几个词。仿佛暗示它们——或它们指向的时代——之间存在联系。

乔迪·迪恩:没错,我确实在混用它们,这完全不符合学术规范。但我挪动这些范畴是为了制造某种效果:希望读者能看到范畴之间的相似性,同时把握两者。显然,我不是说人人都是农奴,但在特定境遇下,人们确实会产生类似农奴的感受。

您前面提到了哈特和奈格里的“诸众”概念。您觉得,作为行动者,服务业者与诸众有什么区别?另外,您之前写《同志》(Comrade)一书的关切是什么?

乔迪·迪恩:哈特和奈格里的“诸众”,是合诸“一”(singularities)为“众”(multitude),其内部是不作区分的(undifferentiated)。而我们实际存在于与他人的联结中,是整体中的部分。事实上,我认为这种奇异性(singularities)的集合反而加剧了我们的碎片化和过度个体化,而不是让我们认识到自己作为劳动者、家庭成员、阶级成员的社会属性,认识到人与人之间的联结。相比之下,思考服务业能保留被诸众理论抹除的阶级维度。在我看来,阶级政治是无法超越的。我们要做的,只是通过重新激活服务业来更新对它的理解。

我有“共产主义三部曲”:《共产主义视域》(The Communist Horizon)、《群众与政党》(Crowds and Party)、《同志》。其中《群众与政党》在西方最具争议性,因为我在书中驳斥了那些无政府主义者、横向主义者(horizontalists),他们认为不需要政党。我认为这是一种软弱的表现。如果没有强大的组织力量,你根本无法撼动资本主义。如果没有政党,任何试图满足人民需求的政治构想都注定是空中楼阁。在西方,有各种批评政党的声音。因此我想试着描述:置身于一个名副其实的政党之中究竟是何种感受?意味着什么?需要承担哪些义务?这其实也是在呼吁人们不要陷入极端个人主义。试想,如果你真心认为资本主义很糟糕,必须改变现状,那你就必须真正参与到那些能让你更强大、也让集体更强大的关系中去——这就是同志关系。

乔迪·迪恩著《同志》

我想对话的是那些将政治简单等同于朋友聚会的西方左翼人士。政治绝非如此——在党与交友截然不同。我坚决反对“盟友政治”(ally politics),这种观念在美国尤为盛行,表现为某个群体将某些议题视为自己的专属领地,比如在种族问题上,一些黑人同胞会要求其他群体追随他们的抗争步伐。但问题是,种族主义毒害的是所有人,包括白人劳动者,因为它同样压低了他们的生存条件。这正是上世纪三四十年代美国共产党人的经典论述:每位白人劳动者必须去捍卫黑人劳动者,甚至不惜牺牲生命,因为这关乎你自身的根本利益。团结一致符合每个人的切身利益——这不是什么盟友政治,这是同志政治。

电视剧似乎是新封建主义的文化表征之一?近年,不论是复杂如《权力的游戏》《继承之战》,还是简陋如形形色色的重生短剧,都是家族剧,散发出封建的气味。

乔迪·迪恩:我的书出版后,一些学者给我的反馈是:我同意你说的全部观点,但为什么要用“封建”这个词?你得换个说法。我觉得我是从社会运动和文化中捕捉到这个词的。在美国的社会运动中,活动人士早就怒吼道“这就是封建主义还魂”;同时在大众文化里,封建意象的泛滥也昭示着这个时代的某些特质:人们正经历着新的不自由体验、屈从与特权的强制要求,以及普遍规则缺失而带来的荒芜感。其实,特朗普政府穷尽了我所谈论的新封建主义的每一个方面。它体现了最糟糕的新封建主义:权在我手,你必须服从我的意志。由此亦可见新封建主义的另一重要特征:无羞耻心(shamelessness)。

您很警惕新封建主义论述可能被用来为资本主义辩护——既然现在是新封建主义,那我们的解决方案就是逃离封建,回归更“纯粹”或“健康”的资本主义。像叶夫根尼·莫罗佐夫(Evgeny Morozov)就梳理过右翼版本的对新封建主义的批判。您怎么看这类解读?另外,能谈谈您对莫罗佐夫的“技术封建主义理性批判”的回应吗?在他看来,数字经济无疑仍在资本主义逻辑下运行。

乔迪·迪恩:我开始研究新封建主义时,读到保守派学者乔尔·科特金(Joel Kotkin)写的几本书。他也用了新封建主义论述,而他的用法可以说在政治上相当聪明。他的目标受众是美国郊区居民,尤其是西部如加利福尼亚、亚利桑那和中西部地区的群体。他试图通过这样的说辞引起共鸣:你们拥有美好的生活方式,而那些精英阶层正企图把你们变成农奴——精英指的是环保主义者、好莱坞名流、学术权威(虽然他们并非真正的利益同盟)。科特金刻意营造出一种印象,仿佛这些精英正在剥夺普通人的生活方式,试图将他们驱赶进某种新封建主义的桎梏之中。他借着警告邪恶的新封建主义正在逼近,实际上是想让人们更加紧密地依附于资本主义。这才让我意识到,这套论述的一种运用方式竟然是强化人们对资本主义的捍卫。

乔尔·科特金著《新封建主义的到来:对全球中产阶级的警告》

正因如此,我决定从另一个角度切入:或许资本主义正在自我瓦解,这种驱动力并非来自某个群体,而是源于资本主义内在的运行逻辑。正是资本主义自身的动态机制,正在使其走向新封建化。这就意味着我们已无退路,不可能继续固守资本主义。因为资本主义自身正在变成新封建主义,如今它的运行法则是征服、破坏、颠覆。看看这些硅谷企业,赚取巨额利润却不再投入生产。马克思认为资本主义会持续扩大再生产,这是其扩张逻辑。但美国现在的基本做法是股票回购:将资金输送给股东,而非重新投入生产。

莫罗佐夫,怎么说呢,早些时候,他似乎认同技术封建主义的判断,但后来越来越不屑一顾。他的基本观点是:资本主义一直在做这些坏事,而且永远都会如此。我的回应是:资本主义并非不朽。你不能看到每次变化就说它在适应。你得更具体一些,看清它的运动规律,看它到底在干什么。莫罗佐夫援引一两家公司为例,声称这些就是资本主义企业。对此当然没人会反对。但仅凭一两家公司并不能说明问题,你必须看全局,看大势。而我的观点是,当前资本主义正遵循着两套运动法则,它在和自己发生冲突。如果你不这样思考,如果你同意莫罗佐夫,那你就陷入了认为资本主义永世长存的思维窠臼,无法从理论上阐释变革与转型。在转型期,同一现象可能遵循不同的逻辑——这正是转型期的特征。这也是马克思在《政治经济学批判大纲》中分析的精彩之处:他提醒我们注意,有时所有要素都相同,但它们的配置方式已然改变。马克思的方法启发我们去审视:那些表面相同的事物,如何可能遵循着完全不同的运行逻辑。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《乔迪·迪恩谈当代资本主义与新封建主义》

京ICP备2025104030号-21

京ICP备2025104030号-21

还没有评论,来说两句吧...