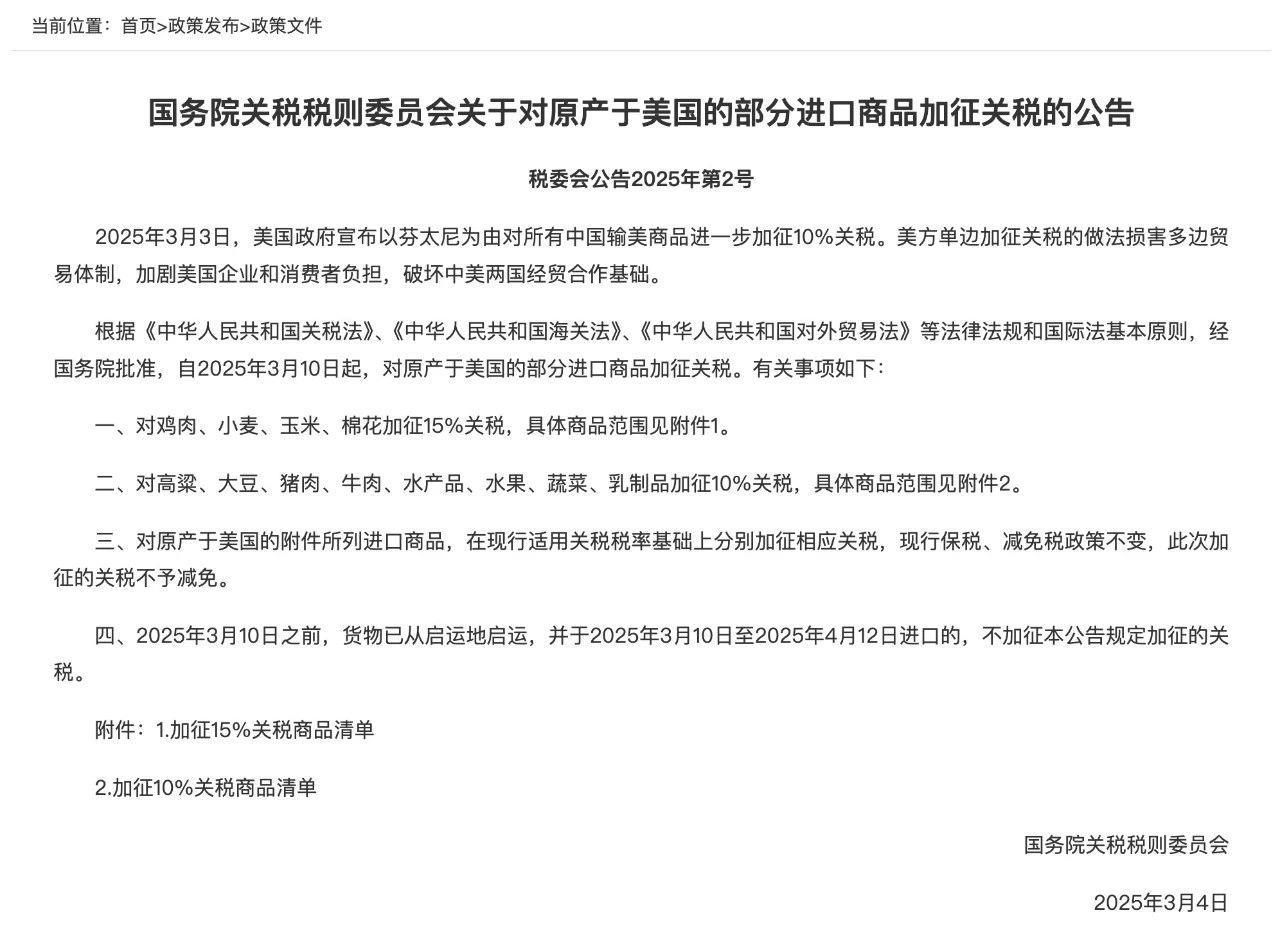

一位艺术家,40年前开始骑着自行车绘写丝绸之路,而今,年近七旬,仍在以丝绸之路为素材进行艺术创作。

上海海派艺术馆近日展出的“丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展”,集中呈现了原国家画院院长、中国文化艺术发展促进会主席、艺术家杨晓阳四十年来以丝绸之路为主题的艺术探索,以作品展现这条千年商路的文化魅力,这也是杨晓阳首次在上海举办大型个展,澎湃新闻就40年丝路艺术创作专访了杨晓阳。

艺术家杨晓阳在丝路

杨晓阳,1958年出生于陕西西安,1979年考入西安美术学院国画系,曾任西安美术学院院长。 2009年至2018年任中国国家画院院长,现任中国文化艺术发展促进会主席。 从最初背着速写本记录丝路风情的青年学子,四十年来,杨晓阳踏遍传统丝路三十余国,亲历 “一带一路”六十多国的文化现场,丝路始终是他创作的不竭源泉。

此次展览采用 “创作+文献”的双线叙事,呈现了四大板块:生活写生、主题探索、丹青意蕴、水墨精神,系统呈现杨晓阳四十载艺术探索的完整轨迹。他的作品既精准捕捉丝路沿线的自然风貌、民俗风情与历史印记,又融入对文明交融的深刻思考,形成了“重精神、重气质、重整体”的艺术风格。

现场呈现了多件巨幅作品,既有青绿山水的《阿房宫赋》,工笔重彩的《丝路长安》,以及水墨呈现的《苦水社火》,均表露出其扎根文化而诉诸新语的艺术探索。

上海海派艺术馆执行馆长张建华代表艺术馆接收杨晓阳(中)捐赠作品

展览开幕式上,杨晓阳将作品《松风图》《母子情深》捐赠给上海海派艺术馆。中国文艺评论家协会主席夏潮说:“‘丝绸之路’是中华文化开放包容、兼收并蓄的象征。此次展览的主题正是对这一伟大的历史文化概念与精神的生动诠释,同时也是新时代下海派文化内涵的一次丰富与拓展。”

上海市美术家协会副主席李磊认为,杨晓阳是“黄土画派”的继承者与开拓者。他不仅继承了“黄土画派”的醇厚笔墨,更将其与中国传统的图像视觉及西方当代的多元构成相融合,形成独特的视觉样式。

对话|杨晓阳:我的创作没有离开过“丝绸之路”

澎湃新闻:这次展览副标题是《丝路四十年美术创作暨文献展》,您对丝路怎么理解,初遇时的感受是怎样的?

杨晓阳:丝绸之路从有记载的来看,有两千多年,40年来我的创作没有离开过“丝绸之路”这个主题。偶然也有对其他题材的一些涉及,如长城、黄河、长江以及一些其他国家的涉及,但最后我还是聚焦到“丝绸之路”。第一次行走丝路是骑自行车,那是我20多岁时,从1985年7月10日出发,11月10日从乌鲁木齐返回,回来没有骑车,车子都摔坏了。最后剩我一个人,最后一个月在新疆就是我一个人,在库车、哈密、鄯善、拜城,住在部队,一是安全,一是免费,给部队也上点课,跟部队的官兵们交流交流。

澎湃新闻:那也是你第一次到新疆,给你的文化冲击和艺术的感染力怎么样?

杨晓阳:对,第一次去,影响是终身的。我以前连兰州都没去过。

由于有对“丝绸之路”的历史、政治、经济、文化、军事、考古、传说等长达四十年的关注研究,从实践过程到创作成果,再到理论,再到下一步设想,我想应该有40年的回顾这样的一个节点。

从学术上来讲,对于丝绸之路,我读历史,沿途考证文物,体验人和事,对文物遗存进行研究。在体验过程中把历史、哲学与现实结合在一起,这样的体验就较深入,更丰富,收获也更大。40年写生,早年多是基本训练式,搜集体验素材、记录所经历的生活。随着对“丝绸之路”历史文化的了解,透过现实追溯其背后的渊源,探究美学哲学深层,逐渐地画风就由写生慢慢地走向写意。

《丝绸之路》局部 1990年代

像这次在上海首展的12幅的系列作品《人来人往》,开始的稿子里人物眉眼都有的,我后来用了三天的时间盖掉,有一些全部盖掉,有一些打破成残缺。《人来人往》是临运到上海的前一天才完成,最后都在破坏,我想这就跟巴尔扎克的《罗丹》的手一样,局部有了自己的生命就影响整体,所以局部尽量要舍掉。

《人来人往》展出现场

第三部分是叫“丹青意韵”,实际上就是重彩画。重彩画在我主题性绘画部分已有所涉及,有些作品就是用重彩画。但是有一个阶段,或者在每一个阶段的某一部分,纯粹做色彩的练习,就用重彩来表现我们当时的所思所想。第四部分的水墨更是丰富多彩了。我们的水墨就是从小写小楷字、画白描开始的,从楷书到行草。从工笔到小写意到大写意。从勾勒法到勾皴法、泼墨法、积墨法,到综合材料的反复的叠加和替换使用,还有各种材料颜料和笔法互相的破坏,使得它产生偶然效果。

杨晓阳新疆题材作品局部

澎湃新闻:刚才您谈到水墨写意与变形,您对民间艺术,包括丝路文物的一些影响,包括拴马桩、汉俑、唐俑,您是如何借鉴的?

杨晓阳:以形写神,中西是没有区别的,形聚而神生嘛,只要画得准确,实际上理解不理解是靠感觉,认真客观表现了对象,即使初学者,也能传达对方的一种精神。古人“存形莫善于画”与以形写神是一个意思,就用图画的方式留存了我们的记忆。前苏联素描体系就说素描的初步就是尽量接近照片,但后面有一句话,“适当的时候停下来”——说明并不是无休止地追求真实对象的光影。

在中国来说,齐白石就说“不见笔法,不若画品”,白石先生早年是个画像高手。“以形写神”可以调过来,“以神写形”,“攻其一点,不及其余”,把这个人最有特点的加以强化,其他的放松、减弱、忽视、省略掉,取舍之间嘛,有舍才能显得取非常珍贵,“伤其十指,不如断其一指”。现在看,西方的现代主义与它有共通的地方,还有民间艺术,最神的,最有感染力的,最强化的,最突出的,最先进入你印象的那个东西,总是某一个特点,而不是面面俱到。

澎湃新闻:民间艺术这一块对您的影响大吗?

杨晓阳:美术史是不分古今中外的,实际能观察到体验到接触到的民间艺术也遍地都是,之前中国的美院都照前苏联的办法,学生对民间艺术不了解,但我们学美术史,那就全面了,美术史也有民间艺术,也有工艺美术,有历朝历代的经典。

我们在深入生活过程中看到的东西,就绝对不是课堂作业能限制的,因此我深入到生活中时,这个感受就特别深,加上1985年那趟西域之行,见什么都有兴趣,艺术在历史里不是一个概念,在生活中间它就是一个具体的感受。所以这个民间艺术,我照着写实,把民间艺术品一画,我就知道了,这个比例、色彩是这样的。

澎湃新闻:水墨这方面有什么体会?

杨晓阳:在水墨技法上,我是不分东西的。对我们来说,我们面对未来,不能守着老师,守着这个地域,既然已经国际化了,我们是中西不分的,古今不分的,南北也不分,在用线用点和用水方面也要结合,专门有几年就专门实验水墨,我也支持实验水墨,当代水墨。

澎湃新闻:看你画作的题跋,书法风格也有一个变化,谈谈您这方面的体会?

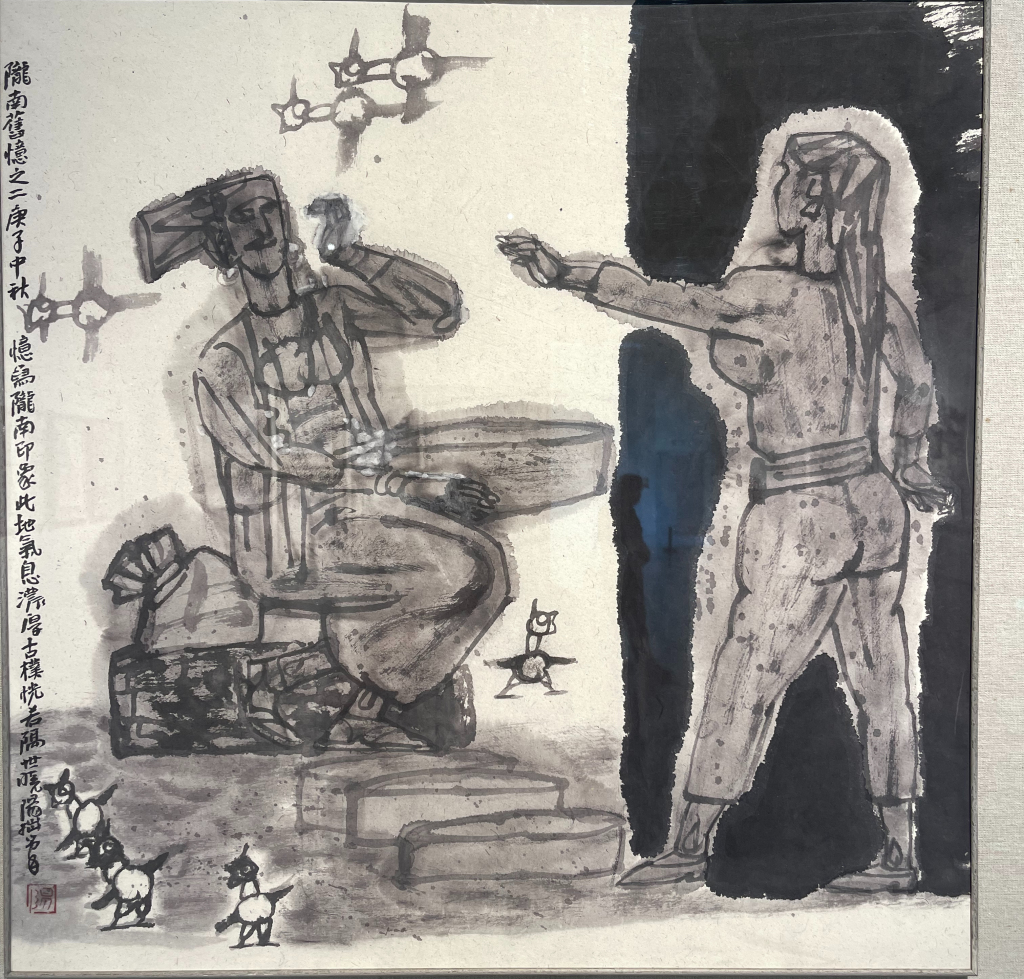

杨晓阳:我是根据画面来选择字体,但我们在学书法的过程中,也是包括书法、碑学、帖学、美术字,我们都会学习。像早期的《黄河之歌》,用的是魏碑,也是那时我在写魏碑。《愚公移山》就彻底是魏碑体,入笔的时候不回峰。这次二楼展厅全部是水墨作品,我昨天自己看,写的时候不没感觉,写得最工整的小楷书,是“陇南旧忆”系列的作品,一半黑,一半灰,那组画里没有亮,但那个字是作为里面一个点和线的构成,可以说是画面需要。

“陇南旧忆”系列的作品

澎湃新闻:你曾经担任国家画院院长,但对一些边缘的艺术名家也特别关注,为什么?

杨晓阳:像李世南、石虎,还有河北的韩羽,我2009年到国家画院后,就把这些有特色的老先生聘请过来,坚持请他们参加我们的展览,我就希望多样化,不要最后主流千篇一律,好不容易有几个有特色的画家,千万不能被遗忘了。

澎湃新闻:这个展览您希望对上海观众说些什么?包括你自己有什么期望?

杨晓阳:上海到底是多元文化的国际大都市,因为我是没有离开古都的,在西安生长生活工作,在北京工作,虽然比欧美国家要离得近,但对上海、广东,到底文化的基因不一样,我希望在这个地方倾听海派,倾听上海各界的声音,这样的反应也可能有一些是一种对立,有一些是我的欠缺,我希望在上海多吸收营养,做到海纳百川,接受各种批评建议、疑问、挑战,希望继续丰富自己。

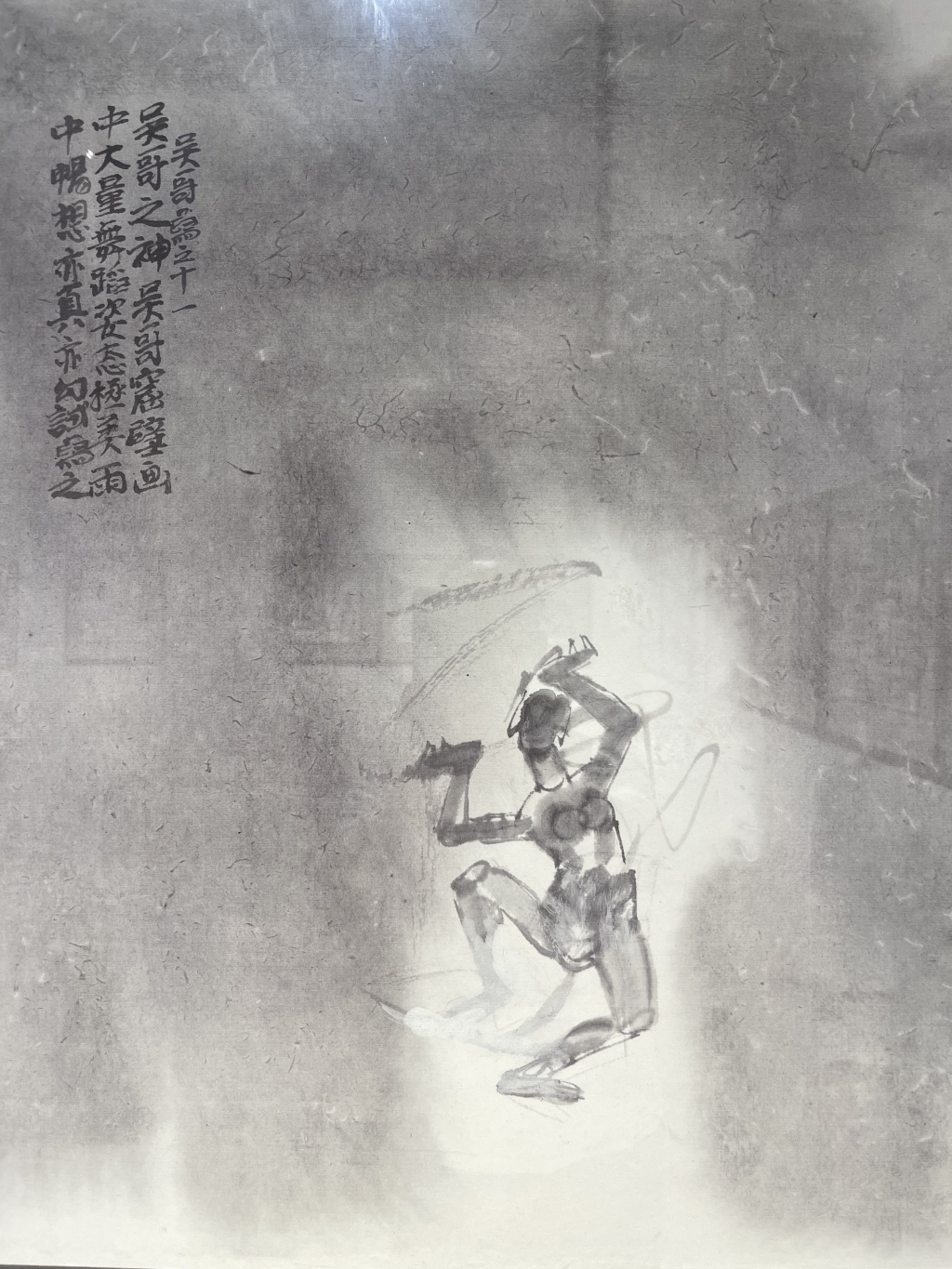

《吴哥》系列作品

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《艺术人物|杨晓阳:一位艺术家的四十年丝路行》

京ICP备2025104030号-21

京ICP备2025104030号-21

还没有评论,来说两句吧...